2025.8.7

愛媛のデカボヒーロー

伝統を新しい形に。「捨てない」着物ビジネス。

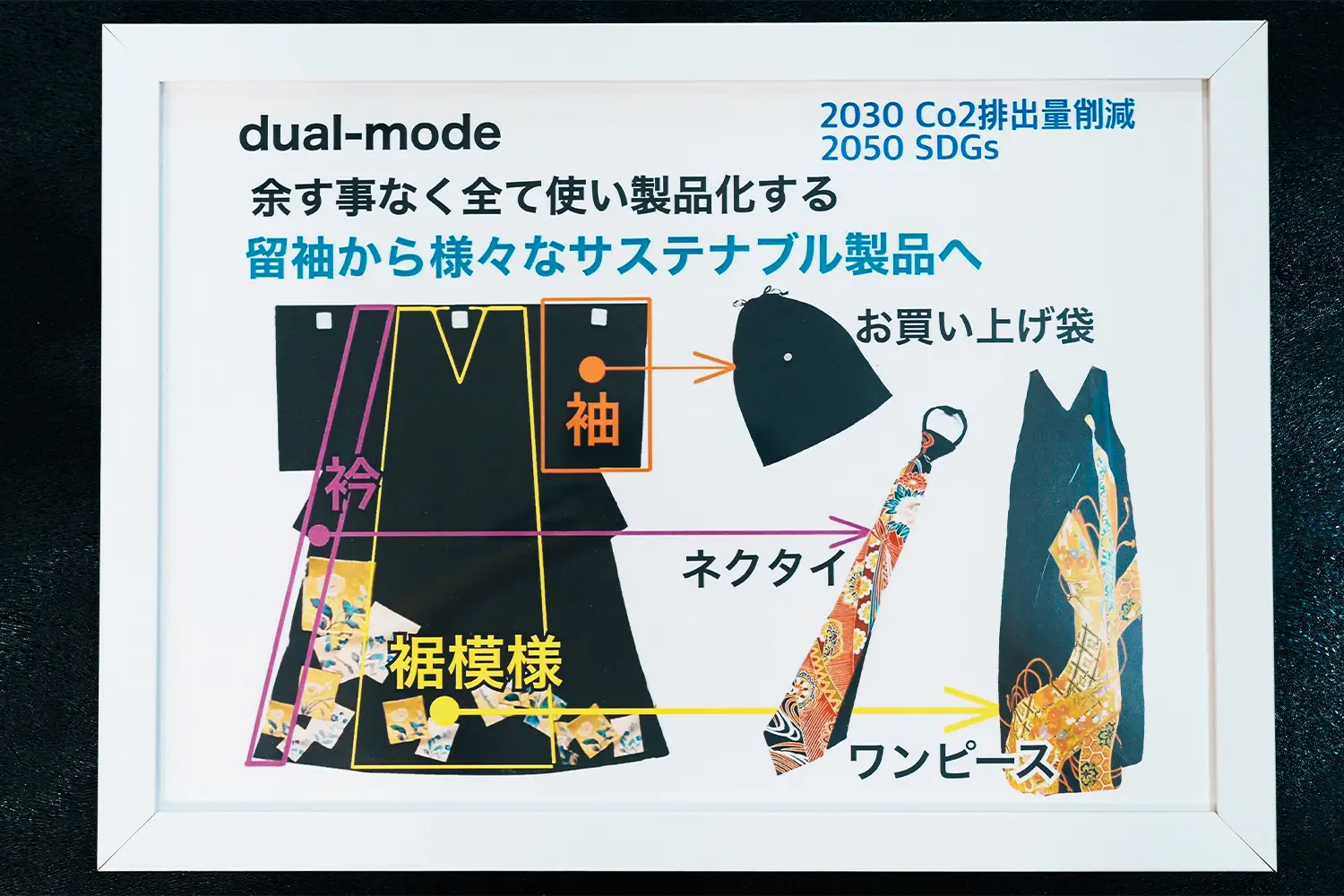

愛媛県松山市に、日本の伝統文化である着物や帯に新たな命を吹き込み、サステナブルな社会の実現に貢献する企業があります。株式会社dual-mode。代表の渡邊久恵さんは、35年にわたるアパレル業界での経験を生かし、タンスに眠る着物や市場で価値を失いかけた新品の反物を、現代のライフスタイルに合った唯一無二の製品へと生まれ変わらせる「アップサイクル」の循環型ビジネスを展開しています。

その取り組みは、単なるリメイクにとどまらず、生産過程でのCO2排出量を大幅に削減するなど、脱炭素社会への具体的な貢献も注目されています。

今回は代表を務める渡邊さんに、取り組みへの思いを伺いました。

着物業界の抱える問題の解決へ。

コロナ禍から始まった革新的な挑戦。

長年アパレル業界に身を置いてきた渡邊さん。その転機はコロナ禍に訪れました。

「コロナ禍で、事業継承が難しくなった織物屋さんや呉服屋さんから声がかかったのが始まりです。新品未使用の着物や帯が、業界全体で膨大な在庫として眠っているというのです。これをどうにかしてほしい、と」

こうして着物業界への挑戦が始まりました。新しい需要を開拓する必要がありますが、伝統的な着物は購入後も帯や小物などを買い足していく必要があり、その仕組みが若い世代には受け入れられにくいと感じたそうです。

「買うときから使い方が明確で、長く使えて、追加でお金もかからない製品にする必要があると考えました」

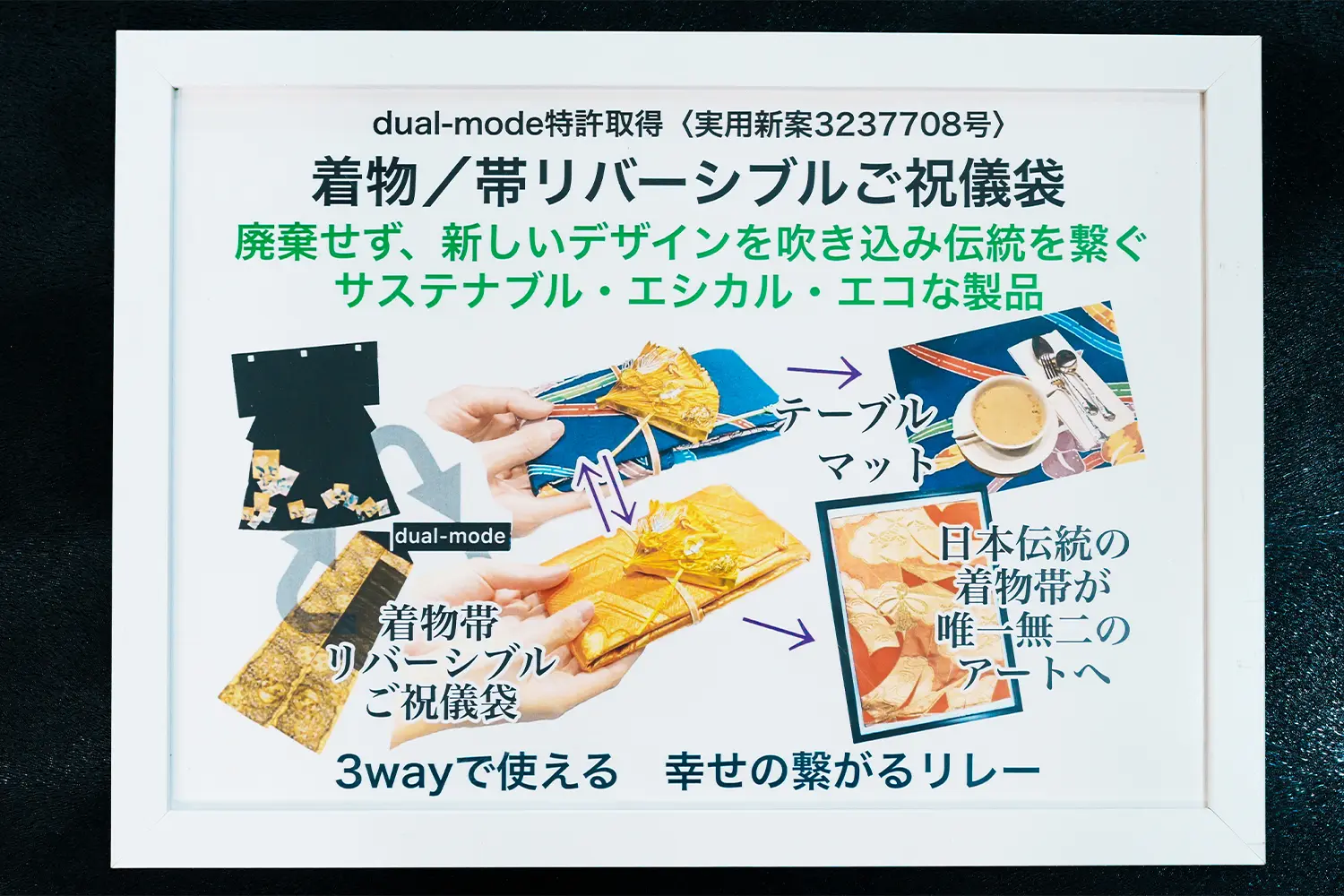

この信念から生まれたのが、一枚の帯や着物からバッグやご祝儀袋、さらには洋服まで、多彩なアイテムを生み出すというビジネスモデルでした。

「例えばご祝儀袋は5通りの使い方があり、ご祝儀袋としての役目を終えた後も、敷物やインテリアとして飾るなど、形を変えて使い続けられます」

さらにご祝儀袋は、生産過程においてCO2排出量を88%削減するという実績も上げており、同社の象徴的な製品となりました。

中でも意匠が光るのは装飾の紐である水引(みずひき)です。水引は材料だけを仕入れ、その後は全て独自で製作。一本の束が職人の手によって、鶴や花、「寿」の文字など、豪華絢爛な造形へと生まれ変わります。

「製品は一つ一つ手作りなので大変ですが、全く同じものを作るのもつまらないので、いろいろな方のご意見を聞いて、どれもこだわりを持って製作しています。『結婚式でこんなご祝儀袋を待っていた』と言われたり、足が悪くて着物を着られない方が『これなら日本の伝統を感じられる』と喜んでくださったり。そんな言葉が何よりうれしいですね」

伝統の壁を乗り越えて共存を目指す。

「何ひとつ捨てない」ものづくり。

dual-modeの哲学は「余すところなく使い切る」こと。一本の帯から、バッグや靴、小物など、60種類ものアイテムを生み出します。

「一本の帯からご祝儀袋だけ作ると、残りの部分が余ってしまいます。それを捨ててしまっては意味がない。端から端まで全てを製品にすることで、廃棄を全く出さないものづくりを心掛けています」。

製品に使う水引も、すべて愛媛県産のものを使用するなど、地域へのこだわりも大切にしています。

今でこそ、さまざまなコンテストで受賞し、メディアでも取り上げられていますが、伝統の世界への挑戦は平坦な道のりではなかったそうです。

「最初、呉服メーカーさんに着物を提供してもらったのですが、いざ思う通りに加工してみると『着物を切るなんて』『これは伝統じゃない』といった厳しい意見をもらいました」と当時を振り返ります。

帯や着物を切ることへの反発は根強く、当初はなかなか認めてもらえなかったそうです。

それでも渡邊さんは諦めませんでした。

「伝統的な業界の方ができないのであれば、部外者である私がやるしかないと思ったんです。お客さまが求める形で、伝統と現代のデザインを融合させることを目指しました」

こうして地道に活動を続け、百貨店での販売実績など、目に見える結果が出てくるにつれて、少しずつ理解を得られるようになっていきました。

「伝統を排除したいのではなく、共存したいんです。邪魔をせず、しかし遠慮しすぎず、尊敬の念を持ちながら我が道を行く。そんな気持ちでがんばっています」

使わなくなった着物を新しい形に。

日本の伝統を海外、未来にもつなげたい。

渡邊さんの元には、家に眠る母親や祖母の着物をなんとかしたいという相談も多く寄せられるそうです。母や祖母の思いが詰まった着物を、ただ買い取ってもらうのは忍びない、という方が多いとのこと。

「お客さま一人一人のライフスタイルを丁寧にヒアリングし、クッションや座布団、掛け軸など、その人の日常に自然と溶け込む製品を提案しています。私たちには、つくる責任と使う責任があります。一つのものを、形を変えながら長く愛用する。こうした心掛けが循環型の社会につながると思います」

思いの詰まった着物は、新たな形で暮らしを彩り、世代を超えて受け継がれていきます。

最後にこれからの目標について教えてもらいました。

「実は海外の方に製品を見てもらう機会があったのですが、帯や着物そのものが『アート』だと評価してくれました。日本の伝統的な文化である着物を、国内にも海外にも発信して、未来へ残したいです」

さらに、文化継承への新たな試みとして「着物折り鶴」も開発したそうです。これは、製品を作る際に出る端切れを使い、子どもたちも伝統的な柄やシルクの質感に触れられるようにしたものです。

「実際に触れる機会を増やして、幅広い方に日本の着物に興味を持ってもらいたいですね。そして、着物がどうやって作られるのか、その背景にあるカイコや養蚕の文化まで伝えていきたいです」

タンスに眠る着物から、新たな価値と物語を紡ぎ出す株式会社dual-mode。その取り組みは、環境への配慮、伝統の継承、そして人々の思いをつなぐ、まさに循環型のビジネスモデルです。渡邊さんの情熱から、ものづくりの新しい在り方が生まれています。